梧州零距離網-梧州日報記者 朱元冬

抗日戰爭時期,梧州市第三中學的前身——1929年創辦的廣西省立第一女子中學(1934年更名為廣西省立梧州女子中學,以下簡稱“梧州女中”),成為師生們救護傷兵、收容難童、募制棉衣的集中地,是當地編織偽裝網、開展抗日救亡宣傳、支援征兵家屬的重要陣地,更是抗日救亡婦女運動的主要場所。

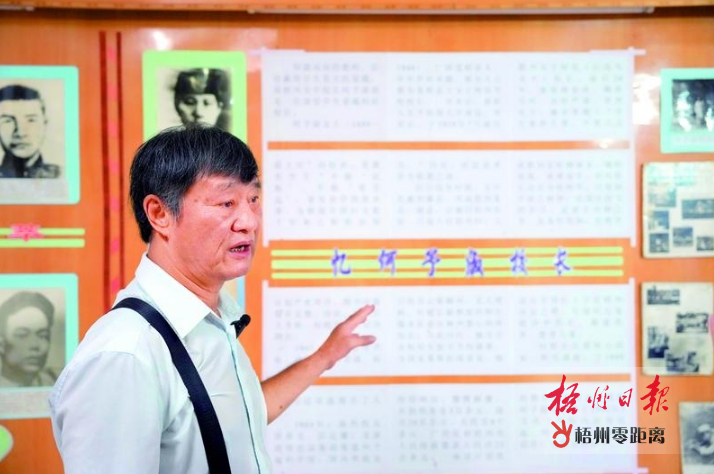

梧州三中校友、長洲區文史研究員周廣熙講述抗戰時期梧州女中師生以多種形式積極投身抗戰的熱血故事。梧州日報記者 李燦明 攝

2025年8月的一天,記者跟隨梧州三中校友、長洲區文史研究員周廣熙走進梧州三中。在學校文史館里,一張張泛黃的老照片無聲訴說著梧州女中師生以多種形式投身抗戰的熱血故事。

據文史館資料記錄,1937年“七七事變”后,前方將士面臨即將到來的冬季,亟需棉被御寒。梧州女中時任校長何予淑決定趕制一批棉衣送給將士。她先是以學校名義向社會籌募資金,隨后將善款交到軍服廠制造棉衣。“不僅如此,學校還從軍服廠領回7000多件棉衣原料,向車縫店及私人借來數十臺縫紉機,以禮堂為工場,組織全校師生員工夜以繼日地趕制棉衣,用一針一線為將士送去溫暖。”周廣熙說道。

梧州女中教職員工還利用課余時間展開抗日宣傳,大樹下、走廊邊、課室前、宿舍里,處處可見她們忙碌的身影。彼時,日本侵略者正向我國華南地區步步進逼,形勢危急。梧州女中組建巡回演劇隊,深入當地農村宣傳抗日,祠堂、廟宇、圩場都成了演出的臨時劇場。師生們自編自導,通過生動形象的演出宣傳抗日思想,吸引了大批農村群眾觀看,激發民眾的抗日熱情。

由梧州市社會科學界聯合會編著的《梧州人的抗戰——紀念抗日戰爭勝利70周年》一書,詳細記載了梧州女中的抗日救亡活動。1938年秋,廣州淪陷,梧州遭受日機轟炸,學校被迫遷往藤縣,11月又遷往象縣(現來賓市象州縣)。

“梧州女中在象縣積極開展慰勞征兵活動,還開辦了兩個婦女成人教育班。”周廣熙對這段歷史感慨萬千,“不管校址如何遷移,抗日救亡宣傳與活動從未間斷。”學校通過慰勞征兵活動,為前線輸送兵員提供了有力支持;開辦婦女成人教育班,提高當地婦女的文化水平和抗日意識。

1939年冬,桂南戰役爆發,何予淑選拔了100多名師生,利用寒假組建4個救護隊,分赴石龍一四二兵站醫院、柳州一三九兵站醫院、拉堡一六九兵站醫院、賓陽遷江戰地等地,對前線運回的傷兵進行救護。1940年春,梧州女中遷至融縣(現柳州市融安縣),兩年后遷回梧州。其間,面對戰爭中流離失所、無依無靠的難童,兼任“中國紅十字會梧州分會戰時兒童救濟所”所長的何予淑向社會發起捐款捐物倡議,積極收容難童,并派出教師為難童授課,讓孩子們在戰火中也能學習知識,感受溫暖和希望。

“抗戰時期,梧州女中一名廣東高明籍的生物教師羅伯璘也為梧州的抗日救亡運動作出重要貢獻。”在梧州三中文史館里,周廣熙對展覽中介紹的羅伯璘進步事跡解說道。羅伯璘不僅在課堂上向學生宣傳抗日愛國思想,還帶領學生深入農村進行抗日宣傳。學校搬遷后,他沒有隨校遷移,而是和其他教師帶領100多名孤兒疏散到蒼梧縣大坡鄉下避亂,直到日本投降后才返回梧州。

“在中華民族浴血抗戰的烽火歲月里,教育界同樣經歷著血與火的淬煉,梧州女中師生的滿腔愛國情懷令人敬仰。”步出文史館,周廣熙的心情仍久久不能平復。這所曾是抗日救亡婦女運動主要場所的學校,孕育了眾多革命進步人士。

如今的梧州三中,正傳承著先輩的薪火,培養出一批批棟梁之材,為梧州發展賡續力量、添磚加瓦。